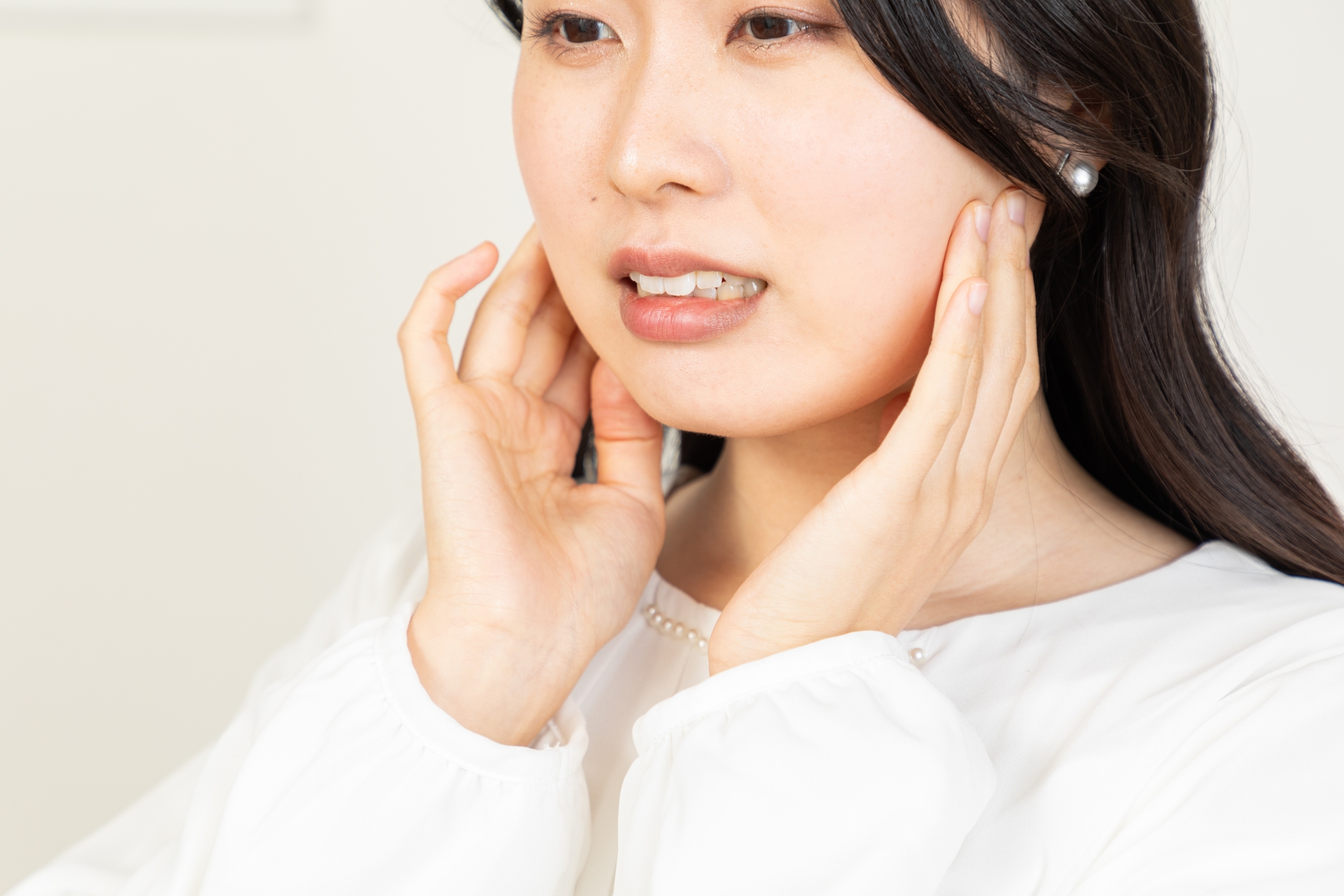

「マウスピース矯正って痛いの?」

「眠れないくらい痛いって本当?」

マウスピース矯正を検討するにあたって、このような不安を抱えてはいませんか。

ワイヤー矯正と比べて痛みが少ないと言われることが多いマウスピース矯正ですが、実際には痛みを感じる人もいれば、ほとんど感じない人もいます。

本記事では、「マウスピース矯正=痛い」の真偽について、リアルな悩みの声とともに、原因や対処法、相談の目安までをわかりやすく解説します。

マウスピース矯正は本当に痛い?多くの人が感じるリアルな悩み

マウスピース矯正に関する疑問でよく耳にするのが、「本当に痛いの?」「どれくらいの痛みなの?」という声です。

SNSや知恵袋などには、マウスピース矯正中の痛みに関するリアルな体験が多く投稿されており、その内容に不安を感じてしまう方も少なくありません。

実際、SNS上には以下のような口コミも見られます。

このような口コミを目にして、「そんなに痛いならやめておこうかな」と治療を諦めてしまう方もいるでしょう。しかし、これらの口コミはあくまで一部の人の体験談です。

ただし、マウスピース矯正は、個々の歯の状態や痛みの感じ方、生活習慣によって大きく異なります。なかには、「痛みは感じなかった」「2日くらいで慣れた」といった穏やかな声も。

つまり、「マウスピース矯正=痛い」と決めつけるのではなく、自分に合った情報を取捨選択しながら正しい知識を得ることが大切といえます。

マウスピース矯正で「痛い」と感じる理由とは?

マウスピース矯正で「痛い」と感じる主な理由は以下のとおりです。

- 歯が動くときに生理的な痛みが発生するため

- 歯根膜が刺激されるため

- 粘膜にマウスピースが当たるため

- 着脱時に摩擦や圧迫があるため

- 顎間ゴムの引っ張りによって負荷がかかるため

歯が動くときに神経が反応するため

矯正によって歯が少しずつ動くと、その周囲にある神経や組織が刺激を受け、痛みとして感じられます。

特に矯正開始直後は、歯が動くこと自体に慣れていないため、違和感が強くなりやすいです。歯を支える骨が再構築される過程で圧力がかかることも、痛みの一因となります。

こうした痛みは治療の「効き目」のサインでもありますが、初めての人にとっては予想以上の刺激に感じるかもしれません。なお、神経の反応によって生じる痛みは生理的な感覚であり、慣れとともに軽減されていくことが一般的です。

歯根膜が刺激されるため

歯根膜とは歯の根っこ(歯根)と骨をつなぐ薄い膜状の組織であり、矯正力が直接かかる場所です。

この歯根膜には多くの神経と血管が集まっており、力が加わることで圧迫や微小な炎症が起き、鈍く響くような痛みにつながります。

特に「奥歯のあたりがうずく感じ」や「噛むとズキッとくる」感覚は、歯根膜の刺激に起因する典型例です。物理的に負荷がかかっている構造的な反応といえるでしょう。

また、歯根膜が刺激されることで生じる痛みは、咀嚼時や朝起きた直後に強く感じやすく、奥歯に力がかかる場面で顕著になる傾向があります。個人差があり、痛みに敏感な方はより強く感じるかもしれません。

粘膜にマウスピースが当たるため

マウスピースの縁が頬や歯ぐきの内側に当たると、摩擦によってヒリヒリとした痛みや違和感を引き起こすことがあります。

特にアタッチメント(歯につける突起)がある場合、出っ張り部分が内側の組織に干渉しやすくなり、刺激が強まることも。

口腔内の粘膜は非常に繊細なため、擦れが続くと炎症や口内炎につながるケースもあります。装着初期に多く見られますが、口腔内が慣れてくると自然に軽減するケースがほとんどです。

着脱時に摩擦や圧迫があるため

マウスピースの着脱時に歯に強い力がかかると、その摩擦や圧迫で痛みが発生することがあります。

特に矯正初期や交換したばかりの新しいマウスピースは硬く、着脱時に歯が動かされることで瞬間的な痛みが起こりやすいです。

無理に外そうとすると歯の付け根や歯ぐきが痛むこともあるため、正しい方法でゆっくり着脱することが、余計な負担を避ける鍵になります。

顎間ゴムの引っ張りによって負荷がかかるため

顎間ゴムによって歯に強い引っ張り力がかかると、痛みを強く感じることがあります。

顎間ゴムは、上下の歯の位置関係を整えるために使われる補助器具で、特定の歯に集中的に負荷が加わる構造です。

そのため、マウスピース単体よりも痛みが出やすく、特に就寝中や長時間の装着後に違和感が強まるケースもあります。慣れれば負荷感は減少しますが、痛みが強い場合は使用方法やゴムの強度について歯科医に相談したほうがよいでしょう。

マウスピース矯正で痛みが出やすいタイミング

マウスピース矯正で痛みが出やすいタイミングは以下のとおりです。

- 初めて装着したとき・交換直後

- マウスピースを再装着するとき

- 就寝時や朝起きた直後

このように、マウスピース矯正による痛みは常に一定して起こるわけではなく、特定のタイミングで強まりやすい傾向があります。それぞれについて詳しく解説します。

初めて装着したとき・交換直後のタイミング

マウスピース矯正で最も痛みを感じやすいのが、治療を始めた直後や新しいマウスピースに交換した直後です。

このタイミングでは歯を動かすために大きな圧力が加わるため、歯根膜や周囲組織が一気に刺激されて痛みを伴いやすくなります。

特に最初の1〜3日は締め付けられるような感覚や鈍い痛みを訴える方が多く、日常生活にも支障を感じやすいでしょう。慣れてくると、交換ごとの痛みも次第に軽減していきます。

マウスピースを再装着するとき

マウスピース矯正では、外していたマウスピースを再び装着する際に痛みを感じることがあります。

これは、マウスピースを外している間に、歯がわずかに元の位置へ戻ろうとする「後戻り」を起こすためです。後戻りによって生じたズレを矯正する力が再び加わることで、痛みを感じやすくなります。

ただ、マウスピースを外していた時間が短ければ、再装着時の痛みは少なく、軽度の圧迫感程度で済むことがほとんどです。

一方、数時間以上外していた場合は、より強い締め付け感や違和感を覚えることもあります。そのため、旅行や外出、体調不良などで長時間外した後は、再装着時の痛みが強く出やすいでしょう。

就寝時や朝起きた直後

夜間の歯ぎしりや無意識の食いしばりがある場合は、朝起きたときに「マウスピースが当たって痛い」と感じるケースがあります。

これは、寝ている間に歯やアライナーに不均等な力が加わり、歯根膜に強い負担がかかってしまうためです。

また、マウスピースのフチが粘膜に当たり続けたことによる炎症も、就寝時特有の要因です。日中はあまり痛くないのに、朝だけ痛みを感じるという方は、この影響を疑ってみるとよいでしょう。

マウスピース矯正の痛みはいつまで続くの?

マウスピース矯正による痛みは一時的なものが多く、長期間続くことはまれといえます。

初回装着時や新しいアライナーに交換した直後は痛みが強くなりやすいですが、1〜3日程度で自然に和らいでいくことがほとんどです。

もし痛みが1週間以上続いたり、日常生活に支障をきたすほど強い場合は、他の要因(虫歯・歯周病・装置の不適合など)も考えられるため、無理せず歯科医院へ相談しましょう。

自宅でできるマウスピース矯正中の痛み対処法

マウスピース矯正中に痛みが出た場合は、以下の方法で対処できる場合があります。

- 鎮痛剤を飲む

- マウスピースを一時的に外す

- 一段階前のマウスピースに戻す

- やわらかい食事を心がける

- 口内をマッサージする

- 顎や頬を冷やす

マウスピース矯正による痛みは、軽度であれば自宅でのケアによって和らげることが可能です。ここでは、日常生活の中で簡単に実践できる具体的な対処法をご紹介します。

鎮痛薬を飲む

マウスピース矯正中にやや強い痛みを感じる場合は、我慢せずにロキソニンなどの市販鎮痛薬を服用しましょう。

痛みはマウスピース装着後6〜12時間、または24〜48時間以内にピークを迎えることが多いため、そのタイミングで服用すると効果的です。

ただし、服用する際は用法・用量を必ず守り、何度も続けて飲まないように注意してください。

眠れないほどの痛みが続く場合や、鎮痛剤を飲んでもあまり効果がないと感じる場合は、自己判断せず早めに歯科医に相談しましょう。

マウスピースを一時的に外す

どうしても痛みが耐えられないときは、一旦マウスピースを外して様子をみるという選択肢もあります。一時的に装置から解放することで、徐々に痛みが和らぐケースも少なくありません。

ただし、マウスピースは1日20時間以上の装着が基本とされているため、長時間外したままにするのは後戻りの原因となります。痛みが軽減したら、必ず再装着して矯正を中断しないように注意しましょう。

一段階前のマウスピースに戻す

新しいマウスピースに交換した直後に強い痛みを感じる場合は、前の段階のマウスピースに一時的に戻してみるのも一つの手です。

無理に進めることで矯正力が強くかかりすぎているときは、この方法で痛みを緩和しつつ治療のペースを調整することができます。

ただし、完全に装着を中断してしまうと後戻りのリスクが高まるため、痛みが落ち着いたらなるべく早めに次のステップに戻ることが重要です。

やわらかい食事を心がける

痛みがあるときは、食事の内容を見直すことで負担を大きく減らせます。硬い食べ物や極端に冷たい・熱いものは避け、咀嚼に負担の少ないやわらかく温かい食事を摂りましょう。

例えば、おかゆ・うどん・豆腐・ヨーグルト・グラタンなどは、少ない咀嚼回数で食べられるため、痛みのある期間の食事に適しています。

食べるタイミングも注意し、できるだけマウスピースを装着していない時間を短く保つよう心がけましょう。

口内をマッサージする

痛みや圧迫感があるときには、口腔内の血流を促すことで緩和できる場合があります。

マウスピース矯正中に痛いと感じたら、清潔な指の腹や柔らかい歯ブラシなどを使って、歯ぐきや頬の内側を優しくマッサージしてみましょう。血行が良くなり、神経の過敏さが落ち着くことがあります。

強く押しすぎたり、硬いもので刺激を与えたりしないように注意しながら、数分間を目安に行いましょう。

顎や頬を冷やす

炎症による痛みや腫れがある場合は、外から顎や頬を冷やすことで症状を軽減できます。冷たいタオルや保冷剤を使い、痛みのある部分を10〜15分程度優しく冷やしてみてください。

ただし、過度に冷やしすぎると歯が過敏になったり、血流が悪化する可能性もあるため、冷却は一時的な応急処置として行うのが適切です。

痛みが「異常」のサインかもしれないケース

マウスピース矯正中の痛みの多くは一時的で自然に収まるものですが、以下のようなケースに該当する場合は注意が必要です。

- 痛みが1週間以上続くとき

- 歯や歯茎がズキズキと強く痛むとき

- 歯に刺激があると鋭くしみるとき

それぞれに詳しく解説します。

痛みが1週間以上続くとき

通常、マウスピースを新しく交換した直後の痛みは2〜3日程度で和らぐことが多く、それ以上続くことは少ないです。

そのため、もし痛みが1週間以上継続している場合は、矯正の力が強すぎたり、装着状態が適切でない可能性があります。

また、歯の根や歯槽骨に過剰な負担がかかっているケースもあるため、痛みが長引く場合は早めに歯科クリニックに相談しましょう。

歯や歯茎がズキズキと強く痛むとき

マウスピース矯正中でも、虫歯や歯周病が進行していると、矯正による力がそれらの病変を悪化させてしまう場合があります。

歯を触ったときはもちろん、何もしなくてもズキズキと強く痛む、歯茎が赤く腫れている、出血しやすいなどの症状があれば、単なる矯正の痛みではなく、炎症や感染を起こしている状態かもしれません。

放置すると治療の遅れや矯正計画の中断につながるため、必ず歯科医で診断を受けましょう。

歯に刺激があると鋭くしみるとき

冷たいものや甘いものを摂取したときに歯が鋭くしみるような症状がある場合、歯髄炎や知覚過敏などが関係している可能性があります。

これは、歯が動くことで神経が刺激されやすくなっていたり、マウスピースの摩擦でエナメル質が微細に削られた影響も考えられます。

軽度な場合は経過観察でも問題ありませんが、痛みが強い、頻繁に起こるというときは、早めに歯科医院へ相談し、適切な処置を受けましょう。

痛みの原因と対処法を知って、マウスピース矯正と上手に付き合おう

マウスピース矯正による痛みは、歯が動いているサインであり、ほとんどの場合は一時的なものです。対処法を知っておけば、多くの痛みは自宅で無理なく乗り越えられます。もし痛みが強く、不安なときや異常が疑われるときは、早めに歯科医院へ相談しましょう。

マウスピース矯正中Oh my teethでは、日本矯正歯科学会 認定医によるオンラインサポートや、LINEでの相談体制が整っており、痛みに関する不安にも迅速に対応しています。

通院不要で手軽に始められるからこそ、万が一のサポート体制があることが治療継続の大きな安心につながります。マウスピース矯正を不安なく続けるためにも、情報とサポートの両面からしっかり備えておきましょう。